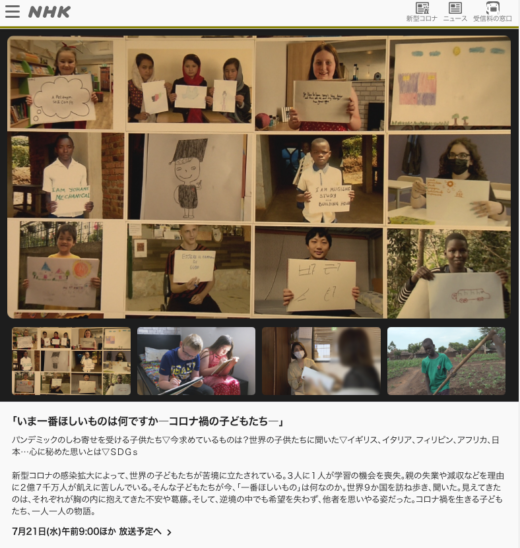

年末年始を迎えるにあたって、どんな方にも、住むところ、暖をとり、休むところ、食べるものが途切れることがないよう、様々な対策が打たれている情報を聞いています。

こうした情報収集と整理は、メディアの方々の方が上手だと思い、気になった情報のメモをとるくらいでしたが、今大きなうねりを感じていて、目頭が熱くなったので、ひとまず知りうる限りではありますが、まとめておきたいと思います。

(困っている状況を相談するための連絡先がニュースなどでいつも紹介されるわけではないので、困っているのは自分だけかなと思うこともあるかもしれませんし、国の機関は空に向かってそびえ立つ大きな建物のように感じられて圧倒させられたり、相談先を探すことすら心が痛むこともあるのかもしれないと思いますが、今、一番伝えたいことは、国の機関が「相談することをためらわないで」と呼びかけている変化です。)

リンク先にもさらに相談先などの情報があります。

2020年12月22日から26日の動き

12月22日には、厚生労働省が生活に困っている人はためらわずに相談するように呼びかけ (厚生労働省のウェブサイト)が行われ、

各メディアもその情報を伝えています。

- Huffinton Post「厚労省、生活保護は「ためらわず相談を」とサイトで広報⇒支援者から歓迎の声」 2020年12月26日アクセス.

- ダイアモンドオンライン「生活困窮者支援にがぜん前向きになった、厚労省の不思議と本気度」 2020年12月26日アクセス.

- 朝日新聞「「生活保護は国民の権利です」 厚労省が申請呼びかけ」 2020年12月26日アクセス.

2020/12/25日にはTwitterで「#生活保護は権利」というハッシュタグがトレンド入りしています。

2020年12月26日には、新型コロナウイルス感染症対策推進室(内閣官房)からも、事業者のみならず、生活する人へも、ためらわずに相談をするよう呼びかけられています。

また、資金繰りで困っている事業者の方々には実質無利子・無担保の融資をご用意しております。#日本公庫 ・#商工中金 は12月30日まで対応しております。#中小企業庁 でも相談窓口を設けております。是非ご相談ください。各種相談窓口はこちらです。(2/2)

・各自治体の相談窓口https://t.co/X7fInr4zzC pic.twitter.com/MbZKHFbgsL— 新型コロナウイルス感染症対策推進室(内閣官房) (@Kanboukansen) December 26, 2020

相談窓口

NHK特設サイト:新型コロナウイルス こんなときどんな支援が?

資金ではなく、誰かに何かを話したい、聞いてもらいたいことがあるときは、厚生労働省の「まもろうよ こころ」というページに、相談先の情報があります。

災害にあったとき、大事なのは、自分の心のうちから湧き上がるニーズにふたをしないことではないかと思います。

(外や周りを見て「いいな〜欲しいな〜」と思うものは、あまり必要ないものが多い気がするけれど、

目をつぶっていても、自分の内側から湧き上がってくるものは、間違いなく必要なものだと感じています。)

お腹が空けば誰でも動けなくなるし、

明日への心配があれば、動きたくもなくなる。

全てのエネルギーを使い果たしてしまう前に、今の自分に何が必要かを定めて(もしかするとまず状況を話すこと、そのものかもしれません)、そのニーズを持って、役所へ行くために家から一歩出て、思いを言葉にしたり、何らかの方法で外に出してみてほしいと思っています。

そしてもし、万が一、そのニーズが断られるようであれば、誰かに向かって(今の時代はSNSもあります)必要なものを解き放ってみるのはどうだろうか、と思います。

今はある意味で混乱期で、あなたが必要としているものを、他の人がまだ気づいていないだけかもしれません。

でも一人が必要としていることは、その後ろには同じものを必要としている人が多くいる、ということが多々あります。

相談を受け付ける方々へも、負荷がかかる時期に入っているのではないかと想像します。

困っている方々と接する方は、最前線にいることになります。

受け付けた相談の中で、対応しきれなかった部分の共通点が、できるだけ少ないエネルギーで見つけられる後方支援があるといいなと願っています。

どんな方も、体も心も、温まっていられますよう、

そして願わくば、一瞬でも、体と心がじんわりと芯からゆるむ時間がおとずれますよう、心から願っています。

(先の話にはなりますが、おそらく必ずもう一度、世の中が外へ出かけられる雰囲気に満ちる頃、しわ寄せを受けた人たちが、声を上げづらくなる時期がやってくると思います。

その時に、そんな思いをする人が少しでも少なくなるようにするため、何が本当の課題かを知ることができるのも、今だと思います。

大変な時期だからこそ、問題の本質まで食い込んでいきたいと思っています。)

2021年1月7日 追記

感染状況が新しいフェーズに入っていて、周囲がバタバタと騒がしくなっています。

蜂の中にはまとまりきれていない思いがあって、その取り組みをここまでにして流してしまうことも、一つの道としてあるのだろうと思うのですが、まとまりきれていない思いのままでも、言葉にして残しておくことの方が大事な気もしているので、きちんとやりきってしまおうと思い、今パソコンの画面に向かっています。

どうやったら伝わるのか?

お正月に想像していたことがあります。

もし自分が困った立場になった場合、どこに相談すればいいのだろうか、と。

すぐに答えが思い浮かばずに、しばらく考えた後ようやく、”そうか、自分の住む県庁や市のウェブサイトを見ればいいのか”、と気づきました。

(そして、こういうことじゃない、自分のピントが合ってない、と思いながらも、47都道府県庁のウェブサイトを表にして、ざっくりと眺めていました。

大都市を抱える都道府県ほど、感染状況に加えて、きっちりとした支援策のまとめがウェブサイトのトップに表示されていて、多言語にも対応している一方で、ウェブサイトのトップに支援策が表示されていない県もあり、これでは情報を探している人は、ヒリヒリする心を抑えてウェブサイトを開いているかもしれないのに、きっと心が折れるな、、と思いながら、地域差があることを感じていました。)

こういう遅い反応は自分だけだろうか、と思っていたら、年明けのニュースで、「まさか自分が路上に放り出される事態になるなんて想像していなかったから、どこに相談したらいいか分からなかった」と話していた方がいました。

その方は、風がしのげる木陰で夜を過ごして、NPOの方に出会って、必要な手続きを済ませるために付き添ってもらい、休める場所を確保できたそうです。

別の方は、夜をしのぐためにファミレスに行くところを取材されていたのですが、

場所を転々と動いたら、どうやって必要な情報を得るのだろうか、ずっと座っていることだって足がむくんで辛いだろうに…、ファミレスに必ずテレビがあったり、居合わせたときに必要な情報が流れてくるとも限らず、スマホは持っているのだろうか、とあれこれと心配が湧き上がっていました。

(のちに、つくろい東京ファンドさんの「【緊急支援報告】ネットカフェ生活者と携帯電話」という記事を読みました。

家があって、仕事があって、縁があって、時間やエネルギーという資源があって、ある程度”普通”に生活している人たちが、当たり前に持っているひとつひとつが、ポロポロと手からこぼれ落ちていっている人がいて、それらを探し求めて、街を歩く姿が目の前に浮かんでくるようでした。

少し前に、何を根拠にしているのかわかりませんし、他の人は誰も共感していないと思ったのですが、「路上を彷徨う人達が感染を広げている」という発言を公共の電波でたまたま聞いて、”そういうことを軽々しく言うのは本当にやめてもらいたい、弱い立場にいる人に全て押しつけてすまそうとする根性の方が社会の問題でしょう?”と、蜂は怒るわけでもなく、ただただ思っていました。)

東京では、NPOや弁護士の方々が支援の場所を開いてるそうで、1月6日の参議院運営委員会では、そうした方々の力添えがあることに触れられていました。

そして支援策の広報の仕方の問題も取り上げられていて、街頭テレビやウェブサイトを使うことが提案されていたのですが、実際のところ、ずっと疑問に思っているのですが、支援会場にたどり着いた方は、どのようにしてその場所を知ることができたのでしょうか。

蜂はお正月に少しずつ、ニュースなどで見かける会場を運営されているのはどんな方々なのかなと思って、探していました。

新型コロナ災害緊急アクションは、新型コロナ災害が拡大する中で、仕事を失う、住宅を失う、大学に通えない方が増える状況を踏まえ、反貧困ネットワークなど、貧困問題を解決するために活動する団体により急遽結成されました。

<参加団体>

あじいる/移住者と連帯する全国ネットワーク貧困対策プロジェクトチーム/蒲田・大森野宿者夜回りの会(蒲田パト)/官製ワーキングプア研究会/企業組合あうん/共同連/くらしサポート・ウィズ/クルドを知る会/寿医療班/こども防災協会/コロナ災害対策自治体議員の会/サマリア/NPO法人さんきゅうハウス/市民自治をめざす三多摩議員ネット/奨学金問題対策全国会議/新型コロナすぎなみアクション/住まいの貧困に取り組むネットワーク/首都圏生活保護支援法律家ネットワーク/首都圏青年ユニオン/女性ユニオン東京/生活保護費大幅削減反対!三多摩アクション/生活保護問題対策全国会議/滞納処分対策全国会議/地域から生活保障を実現する自治体議員ネットワーク「ローカルセーフティネットワーク」/つくろい東京ファンド/TENOHASI/「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク世話人会/反貧困ささえあい千葉/反貧困ネットワークぐんま/反貧困ネットワーク埼玉/府中緊急派遣村/フードバンクネット西埼玉/労働組合「全労働」/非正規労働者の権利実現全国会議/反貧困ネットワーク/避難の協同センター/POSSE(50音順 10月4日現在)

事務局 担当 瀬戸 大作さん(反貧困ネットワーク事務局長)

代表:稲葉剛さん

代表:瀬戸大作さん

代表:湯浅誠さん

もし自分が街をさまよっていて、情報を得る手段もなくて、縁もなかったら、蜂はこうした場所にたどり着ける自信がないと感じています。

街に出て支援をされている方々は、直接声をかけたり、メッセージをもらって駆けつけたりしている様子をニュースで見ました。

そのとき、自分でも突拍子もないとは思うのですが、停電になったとき、暑さとの兼ね合いで動かなければならないかもしれないと思いながら、少し窓を開けていると、電力会社の広報車から「現在復旧に取り組んでいます」とアナウンスする声が聞こえました。

その一言で気持ちが少し軽くなって、気持ちが切り替わるきっかけになったのを思い出しました。

最後に人を支えるのは、直の声かけだと思うし、それすらも届かないこともあるのが現実かもしれないとも思いますが、わかりやすい言葉で、どこどこで待っています、などがチラッとでも広く浅く聞こえたら、何か変わらないのかな、他に何か方法はないのかな、と考えていました。

一番欲しいものは、「尊厳」では?

年が明けてからのニュースで、思ったほど役所に生活保護の申請がなかったことを聞いています。

60代の男性が「生活保護は申請しない。申請すれば、役所から家族に『家族で助けられないか』と娘に連絡が行くから。迷惑をかけたくない。心配させたくない。」と夜の公園で話していることも聞きました。

娘に迷惑をかけたくないから生活保護は申請しない、というのは、親としての、男としての意地であり、尊厳を失いたくないという声だと痛いほど感じました。

(「意地」という言葉が、この場合に本当に正しい言葉だろうか、と思い調べたら、その意味は「(頑なに)自分の考えや行動を押し通そうとする気持ち」と出てきたのですが、あのお父さんは確かに「自分の力で生活の基盤を築きたい」と話されていたことを思い出しました。

それはネガティブな意味での頑固さではなく、人間としての尊厳を保ちたいという切実な願いだと思います。)

また、人が困難な状況でも生きることをあきらめないでいられるのは、もしかすると、「誰かのため」という気持ちが最後の支えになっているのではないか、と感じています。

生活保護という制度は、恥をベースにしていたり、家族をベースにして作られている制度なのではないか、という予感が芽生えていて、自分の身に置きかえてみても、恥を感じながら生きるのは嫌だ、という声が(自分の)中から湧いてきます。

娘さんを大事に思う気持ちが男性の生きる支えになっているとするなら、そこを壊すような制度であってはならないのではないか、と思い始めています。

なぜこのテーマが心に引っかかるのか

人の力になりたい、支えになりたい、と思うとき、蜂は自分に、注意しないといけない、と思います。

なぜ助けたいと思うのか、その理由がある程度自分で見えていないと、実は人のことを考えているようで、自分のことを考えている、という状況に陥りかねないし、人と自分の境界線が曖昧になることは、双方にとってよくないことだと思っているからです。

そしてここを考えることが、今回、一番難しかったです。

このテーマが心に引っかかるのは、過去の二つの体験があるからだろうとようやく気づき始めました。

ひとつは、20代の前半、2000年代の頃だったかと思いますが、ディズニーランドから帰るときに、夜の京葉線の電車に友達と乗っていたときのことです。

そのときは、ディズニーランドで遊ぶ時間があまりなくて、しかも雨で、それでもどうしても行きたくて、園内でギリギリまで遊んで、ギリギリの電車に駆け込んでいました。

そのため、車内には数人しかいませんでした。

するとホームレスになって長いかな、と感じる男性が、他に空いている席はいくらでもあるのに、蜂の隣に座り、満面の笑みを投げかけてきました。

今思えば、何かが必要だったのだろうと思うのですが、当時は怖くて、友達と電車の出発時間を見るふりをして、車両の外に出て、隣の車両に変えたことがあります。

(自分を守るために)見なければいいのに、ふと気になって、元いた車両の方を見ると、車両と車両のドア越しにその男性と目があい、その男性の表情は氷水に打たれているかのような、世界をあきらめきっている冷たい表情に変わっていました。

初めて、それほどまでにギャップのある表情を見て怖かった思いと、なんとも言えない重苦しさと無力感に蜂は包まれていて、後に、そのときに感じる重苦しさや無力感は、相手が抱えている感情かもしれない、と知ることになるのですが、そのときの感覚は整理がつかずに、心の奥底にしまっていました。

もう一つは、何かのイベントで近くの教会に行き、イベントが終わった後、お茶会に誘われたので、そのまま残っていました。

するとホームレスになってかなり長いかな、と感じるおじいさんが、牧師さんに付き添われて椅子に腰かけました。

その場にいた全員は、同じテーブルを囲んでいたのですが、そのおじいさんは差し出されたお菓子を、鳥が食べるかように弱々しく口にしていました。

蜂は、勝手にですが、おじいさんの消えていきそうなエネルギーが悲しくて悲しくて、”ここにいて良いのよ、いることを申し訳なさそうにしなくていい、消えてなくなりそうにならなくていい…!”と心の中で叫んでいました。

でも蜂は結局、どちらの場合も圧倒されるだけで、何もできなかったです。

ちょうど派遣という仕事ができ始めた頃の話で、今よりももっと、立場的にも心理的にも、安定が保障されている会社員と社会保障のない派遣社員の間には溝があったり、阪神大震災以降、大きな災害が久しくなく、家をなくすという経験がほとんどの人にとって縁のなさそうな出来事だった頃のことでもあり、そんな時代に家をなくしていた人は、今よりももっと人から気にかけられず、冷たい仕打ちを受けたと思うし、どんなに身動きができずに苦しい思いをしていたんだろう、自分は結局何もできなかったなと思うと、やっぱりその二つの出来事は衝撃が大きくて、自分の心の奥にしまい込んでしまっていました。

この出来事をきちんと思い出さずに、今あれこれ言うのは何か違うと思っていて、今、ようやく言葉にできました。

THE ALFEEの「希望の鐘がなる朝に」

さて、過去の体験を思い出すもがきを支えてくれたのは、紅白で「田園」を聞いた後に、懐かしさとともにふと思い出した「希望の鐘がなる朝に」という曲でした。

(紅白は、コンサートに行ったみたいで楽しかったです!いい時間でした。)

(ちなみに、今この曲を引用する意味は、決して、今、困っている人に聞いてほしいとか、そういったことではありません。

それは危険すぎると思います。

偶然、街角などで耳にして、歌を聞いた人が自ら、自分を励まされているように感じる縁があったなら、そのときこの素敵な歌詞はとても活きてくると思いますが、誰かが励ます目的で、意図的に特定の誰かに向けることは違うと思っています。

動画のコメントをふと読んでいると、

「自殺を考えるまで悩んだ人はわかる。最後は自分の孤独との闘いなんだ。周りじゃない。」

「そうですよね 絶望から這い上がれた曲です。泣き疲れてラジオからこの曲が流れた時、生きよう!と誓った。」

うなずくことしかできない話を聞かせてもらった気がしていました。)

蜂がピントが合わない自分にもどかしさを感じていたとき、心の中で見えない誰かを思う(偉そうな)気持ちと、困っている人の気持ち知るために、自分の苦しかった時期を思い出そうとして、いろいろなものがぐちゃぐちゃになっていました。

この歌詞は、そんな二つの気持ちの掛け合いに聴こえていました。

いつまでも君でいるため

明日をあきらめてはいけない

変わらない君であるため

孤独に負けないで

自分に勝つために!

凍える都会に一人

未来の姿が見えない

うずくまったまま

本当の心隠して

愚かなことは

目を伏せて何もしないこと

傷つくのを恐れ

大切な愛を見失う

暗闇を手探りで

夜明け求め彷徨う

迷路のような毎日を

脱け出す勇気が欲しい

コメントでも書かれていた気がしますが、メンバーの皆さんは三者三様に衣装の雰囲気も違うのに、違和感がないという不思議があって、長くグループの活動を続けてこられているお姿からも感じ入るものがあります。

(ちなみにこの曲は、蜂が中学校を卒業したとき、家族が「この曲いい!」といって贈ってくれた曲で、今でもこの曲の8cmのCDシングルを持っています。

(前に、励ます目的で特定の誰かに贈るのは危険と書きましたが、蜂はそのとき弱っていなかったので、このケースは除外してください。多分家族の、これからどんな辛いことがあっても生き抜いてほしい、という願いが込められているんだと思っています。))

個人的には今、桜井さんがスーツを着て、サングラスをかけて、腰に手を当てて、ひょうひょうと(?)、堂々と、透明感のある声で、熱い歌詞を歌っていらっしゃる姿にはまっています。

多分そんな雰囲気になりたい、ということなんでしょうかね。

最後の歌詞”To win a future together in joy!”を、蜂の脳は勝手に”Dream of the future together with us/now”となぜか変換してしまいます。

自分のすることに精一杯になると、周りを見たり、考えたりする時間をとらなくなってしまうのですが、たまにはこうして悶々と考えるのも悪いことではないかな、と自分で思ったりもします。

知らなかったことを知り、考えるには、どうしても時間がかかります。

時間は何かをまろやかにする薬のようになることもある気がしています。

パンデミックは決して楽な出来事ではないし、辛い思いをしている方がたくさんいらっしゃる今ですが、これを乗り越えた後の未来は、社会のデフォルトとして、少しスローダウンして、周りを見渡し、気になることがあれば、それがどうしてそうなっているのかに目を向ける時間が、生活に組み込まれるといいな、とふと思っています。

2021年2月4日追記

役割の意識化と守備範囲の違い

ふと目にした記事や番組に、考えさせられることが続いています。

上記の内容では、生活保護に関する法律の読み解きや、それぞれの立場から見た生活支援の現状と、課題の共有、可能性の模索と希望(!)があります。

(どちらの記事も、文字起こしは大変だったのではないかと思うのですが、勉強になることばかりでした。ありがとうございます。)

個人的に印象に残ったことは、いくつかあるのですが、まず一つ目は、それぞれの役割が浮かび上がってきたことと、守備範囲の違いでした。

NPOはアウトリーチなどの機動性と柔軟性に優れ、困っている人を街中で見つけたり、行政や適切な場所につないでいるそうです。

多くの場合、見つけ出されていない人や課題を見つける役割をNPOが担っていて(意識化されていない問題を見つける役割、とも言えるかもしれません)、特にコロナ禍の今、思うように動けないことに加えて、潜在的な問題があぶり出されているために、ひとつのNPOに過度の負荷がかかっていたり、行政や大企業のように固定化された資源が少なく、ネットワーク作りや財源の確保、運用面などの社会的資源確保の課題が浮かび上がっているようでした。

また、NPOによって支援の対象者や方法に違いがあるそうで、他都道府県に住んでいる当事者からかかってくる相談をつなぐためにも、全国各地のNPO同士が「それぞれの支援のあり方や考え方、思いを知っておくことが大切」というポイントもまた浮かび上がっていました。

地域行政は、すでに構築されている行政の制度につなげたり、人を助けるために制度に足りないものを見つけ出そうとしているそうです。

神奈川県座間市で「断らない支援相談」というものを立ち上げていて、従来の制度の狭間にいる状態に気づこうとされているそうで、職員の方々の目は現状と戦う真剣な目だけれど、キラキラ光って見えたのが印象的でした。

政治家は、法律と実際に起きていることとの矛盾を見つけて、丁寧に会話が進められていたようで、双方の会話は、言論府であり、立法府の姿だなと思っていました。

上記の内容には明確に浮かび上がっていませんが、こうした人々の動きを追って、伝えるマスメディアやインターネットメディアの存在があって、何が起きているのかを見ている方々の存在もあると思います。

(だから、自分の得意なことでないことが問題になっているとき、自分にできることがないな、と思って無力感に包まれることもありますが、おそらく、問題に耳を傾けているだけで、十分流れに入っているんだろうし、それでいいんだと思います。)

(役割が浮かび上がってきているのを聴いていたとき、ふと自分たちビーレエションシップを客観的に見ていました。カテゴリーとしては、意識化されていない問題を見つけたり、(気づいたことを)伝えたり、知らない世界の話はただひたすら聴いていたりなど、複数にまたがっているのかなぁ、と思ったり、同じように超えたい課題もあるなぁ、といろいろ気づかせてもらう時間にもなっていました。)

ボールをつなぐ

それぞれの守備の存在と役割が見えてきた後、ふと思ったのが、

それぞれの立場の人が、試合途中の作戦会議のために、マウンドに集まっている野球選手のように、自分には見えているということでした。

その後、それぞれの守備位置に戻って、あるテーマがもし、野球のボールのように守備選手の間を繋がれていけば.、

問題が問題でなくなる瞬間がおとずれることもあるのではないかな、と思っていました。

乗り越えるためのエネルギー量

こうして書いている時に、頭にもたげてくるのが、逆の方向からの考えです。

つまり、自立心に富み、「止まっていることは何もしていないことと同じ」と考える人もいて、自ら業を起こすことができ、今の位置にたどり着くまでに、今の社会のルールに則って、今の社会のルールの中で勝てるように努力されてきていて、そうした方々の中には、社会的ランクが高い位置にいたり、社会的ランクが高い人達に囲まれている方が多いように思います。

そうした考え方から見たら、社会福祉というのはどう見えるのだろうか、努力が足りない人たちを対象にしていると見えるのだろうか、とふと考えることもあります。

ある人は今の社会のルールの中では勝てなかったかもしれないけれど、どれだけ社会福祉が物質的、金銭的、精神的な支援しても、最後に壁を乗り越えきるのは、本人の力でしかないという過程があり、その前には楽な方に流れてしまったり、泣き明かしたり、地に落ちた思いで過ごす夜や、襲いかかってくる過去の記憶に悶え苦しむこともあります。

そして、いざ乗り終えようとするときのエネルギーの量は、ベクトルは違えど、今の社会のルールの中で勝っていくために必要だった半端ない努力の量と、そう変わらないか、時に超すこともあるかもしれない、と思うことがあります。

ギフト経済の可能性

今後変わっていくといいなと思うのですが、社会福祉はその価値を低く見積もられているような気がしていて(オリンピックで医療従事者の派遣は無償と考えられた時期があったり、コロナ禍での政府の自粛の呼びかけが効いたときには、それによって失っているものに気づかずに、政府が国民にもたれかかってきて、経済回復へアクセルを全開で踏んだ時期があったり、介護士さんや保育士さんの給料は安いのに、どんどん子どもを預けて女性は社会進出、という社会の雰囲気もありました)、今の状況からわかるのは、安心して暮らせる資金をそれぞれが持っていることだけが大事なのではなく、お金があるだけでは解決しないこともあるということではないか、と感じています(例えば、ホテル療養の患者さんの部屋を掃除するために、清掃会社から人を派遣しても問題が解決しなかったり、病床が逼迫して、病院に資金的な支援をしても、経営を立て直すためには効果があっても、人手が足りない事態は変わらない、など)。

もしかすると、経済の仕組みも二重の層(?)(から、徐々に経済モデルの転換?)が必要なのかもしれず、それは、自分が必要なものを狙って交換できる手段と、交換するという目的が先に来ずに、先に自分から発して、思わぬものが戻ってくる (戻ってこないこともある)というスタイルの手段かもしれません。

パンデミックが起こってから、後者の状態が身の周りで頻繁に起きていて、会えないけれど交流や洞察の交換がたくさん生まれていたり、一人では到底たどり着けなかった内的な所に連れてきてもらっていたり、苦しい思いもあるけれど学びや手応えもあったりと、こうした点はパンデミック以前よりいいなぁと思っていて、こうした状態をなんというのかなぁと思っていると、ギフトエコノミーというんですね。

国の財政が傾いたとき、そもそも紙幣や硬貨の奥にあるはずの社会資源って何だろうか、と考えると、計算式はわかりませんが、「安心感が行き渡れば、人間はアイディアや創造性を出せるし、業種やスキル間の境界線が薄れた現在の状態も、社会の資源になるのではないか.」ということを思い出します。

頭で考えたことではなく、体感でこうしたことを感じていて、こうした流れに可能性も感じていています。

そこには、社会福祉の流れを、経済と人の思いの両面からスムーズにしていくことも含まれていくような気がしています。

2021年3月13日追記

先ほど、偶然、オードリー・タンさんの話の動画を知り(自分一人では気づくことのできなかった動画で、シェアしてくださった方に感謝しています。ありがとうございます!)、これを聞いていて、なんの異論もないほどスッと胸に入ってきたし、胸がスカッとしました。

オードリー・タンさんの動画に、日本語字幕付きで公開されているのを見た時は嬉しくなって、先にまず体が動きたくなって、次に、ならば自分はそれに加える形で何ができるだろう、と不安を感じつつも、気持ちが流れ出すのを感じていました。

裂け目を見続ける

最近の日本で取り上げられている、オリンピックにまつわる国内の問題や、中国がワクチンをIOCに提供し、IOCがその提案を受け入れたという話(そもそもIOCに開催決定権があるとしても、パンデミックは開催国の日本の勝手な理由ではないのに、どうしてそこを慮る考えは一向に出てこないのでしょう)、日本の前内閣広報官を始め、総務省の接待問題などのニュースを聞いていると、気持ちが萎えていました。(けれどこの裂け目を見ることができているというのも、オープンフォーラムの大事な一部なのでしょうね。必要なことが起こっていると思って、見続けることにしましょう。)

上記の問題からは、自らのやり方に注力した結果、違う意見を取り入れるどころか、耳を傾ける隙間さえもなくなり、気づけば時代錯誤の状態に陥っていたり、道徳的な問題は横に置いて、己の利益と利益が合致した者同士が組んで、多くの人の上に立ち、物事を動かしている話に思えていました。

国としてのコロナ対策を怠れば、どんなに立派なキャンペーンを展開したとしても、感染拡大とともに全てが止まるように、どれだけ立派な城を築いても、そもそも根底に信頼がなければ、崩れるときには全てが崩れ、明るみに出ることを見せられているように感じています。

(よく、政治家の「発言を撤回します」とか「不足分は返還します」とか「体調不良で入院します」という定型文や手法がありますが、見ている側からすれば、そうは言ったって、戻るものと戻らないものがあるように感じていますし(議事録や帳簿上の記録は元に戻るのかもしれませんが、その人への信頼は崩れていっているはずです)、疑惑があっても入院したら、今後一切、在職中の話を聞かないというのはあり得ないと思います。)

たとえ、自分の心の中で話しかけるのだとしても、”国を動かすところにいる誰に向かって、どの政治家に向かって、話をすればいいのか、本当にわからない…見えてこない…”という心の声が響いていました。

それでも自分は日本に住む、日本国民の一人で、そう感じる状況に漠然とした危機感を感じていたし、さらにそうした問題の背後に隠れることになっている喫緊の経済対策についても、”パンデミックが長引いてだんだんと経済が縮小する中で、困る人が増加するスピードと、国としての経済対策が核心を捉えるスピードと、どちらが速いのだろう…”というもやもや感も少しずつ募っていました。

現在出されているような、飲食店やひとり親世帯や子育て世帯など、対象を絞った給付の案も経済対策としてあるとは思いますが、ミクロすぎる気もしています。

本当にそれで、これからも続きそうなこの時代を乗り切る本質までたどり着いているのでしょうか。

一人が全ての答えを出せる時代だとは思っていないですし、アイディアや知恵や技術を持っている人はたくさんいると思っています。

でも、それらをまとめる突き抜けた感じが、今の日本のどこにあるのかが、今の自分には見つけられていなくて、もどかしいです。

「鳴る鐘」を見つけるためのオープンフォーラムに資源を費やす

そして、この記事は、社会でコロナ禍で困っている人をどう支え合うかというテーマが含まれています。

おそらく、経済的にも、精神的にも、何らかの不自由さや影響を受けていない人の方が少ないはずです。

パンデミック前には戻れそうにない中、これまでの考え方をどう変えていくか、という部分も入ってくるかもしれません。

現在、人々に何が起きていて、それは何に起因するのかを見つけたり、日本の財政的な現状と、考え得る対策の試算を様々な研究法から割り出したり、そうしたさまざまな話をオープンしていけば、国民だって自分たちの生活がかかっているのだから、どんな未来を作りたいかを考えるはずです。

そこに、信頼と連帯の土壌や、生きる意味ややりがい、思いもよらなかった新たな組み合わせが生まれることもあるはずです。

オープンに話す中で、話が行きつ戻りつしながら、やがて「鳴る鐘」が見えてきて、そこを掘っていけば、未来像の焦点もあってくるはずで、そこまで辿り着ければ、実質的な方法に入れるはずです。

期間を区切った実験をしたりすることもできるだろうし、内容の揺れが落ち着けば、法律を整えたり、テクノロジーを整えたり、人員を整えたり、もっと日本の特性や歴史を掘り下げたりすることもできるはずです。

そこに辿り着くまでの方法が、盲点になっていないでしょうか。

個人的に、今思う「鳴る鐘」の一つは、オープンに話を出したり、オープンフォーラムが起こるように、資源を費やすという視点ではないかなと思っています。

初めからどこに解決のポイントがあるか見えない状況でも、様々な方法で問題を揺らしていけば、どこに「鳴る鐘」があるかを見つけることができるように思います。

一番避けたいのは、これまで通りにならって、なんとなく決めてしまうことです。