カラフルなマットを修理しなくちゃ!

刺繍糸がすり切れている!?

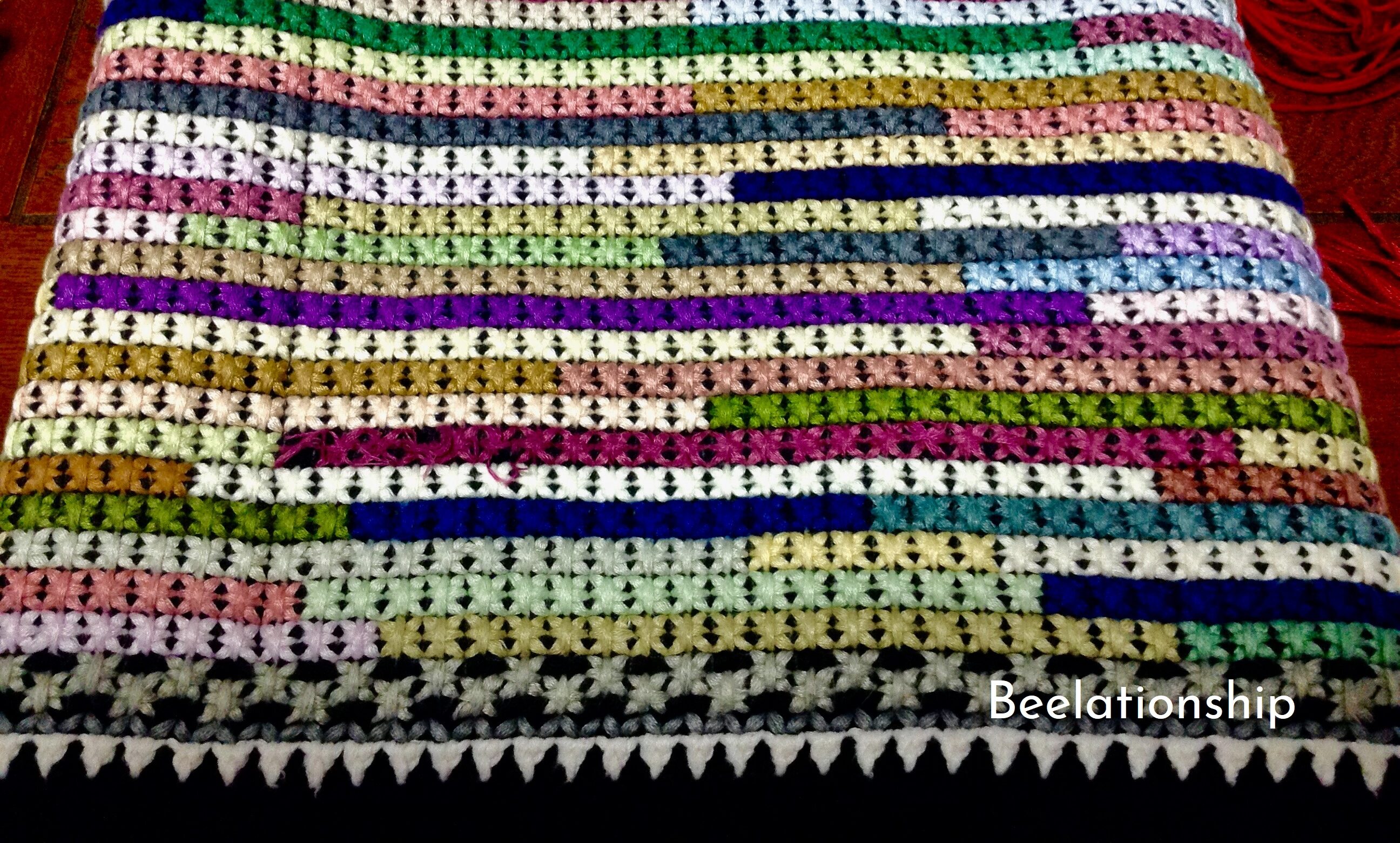

2018年11月のある日、ふとカラフルなマットを見ると、

いつもと、何か違うように感じる部分がありました。

この中にあるのですが、どこだかわかりますか?

-

-

あれ?いつもと何か違う…

そう、おかしいなと思ったのは、

写真の中央下あたりの、刺繍糸の色がサツマイモ色の部分です。

よく見てみると、糸がすり切れているではありませんか!

-

-

あれま!

マット全体を見てみると、サツマイモ色の刺繍糸で刺したところだけがほつれています。

放っておいたら、ほつれがどんどん広がるだけですし、何よりずっと気になります。

「時を得た一針は、九針を省く(今日の一針、明日の九針)」

とも言いますし、さっそく修理に取りかかり、

ほつれが気になる時間を少しでも短くしましょう。

そして、心地よく過ごしましょう。

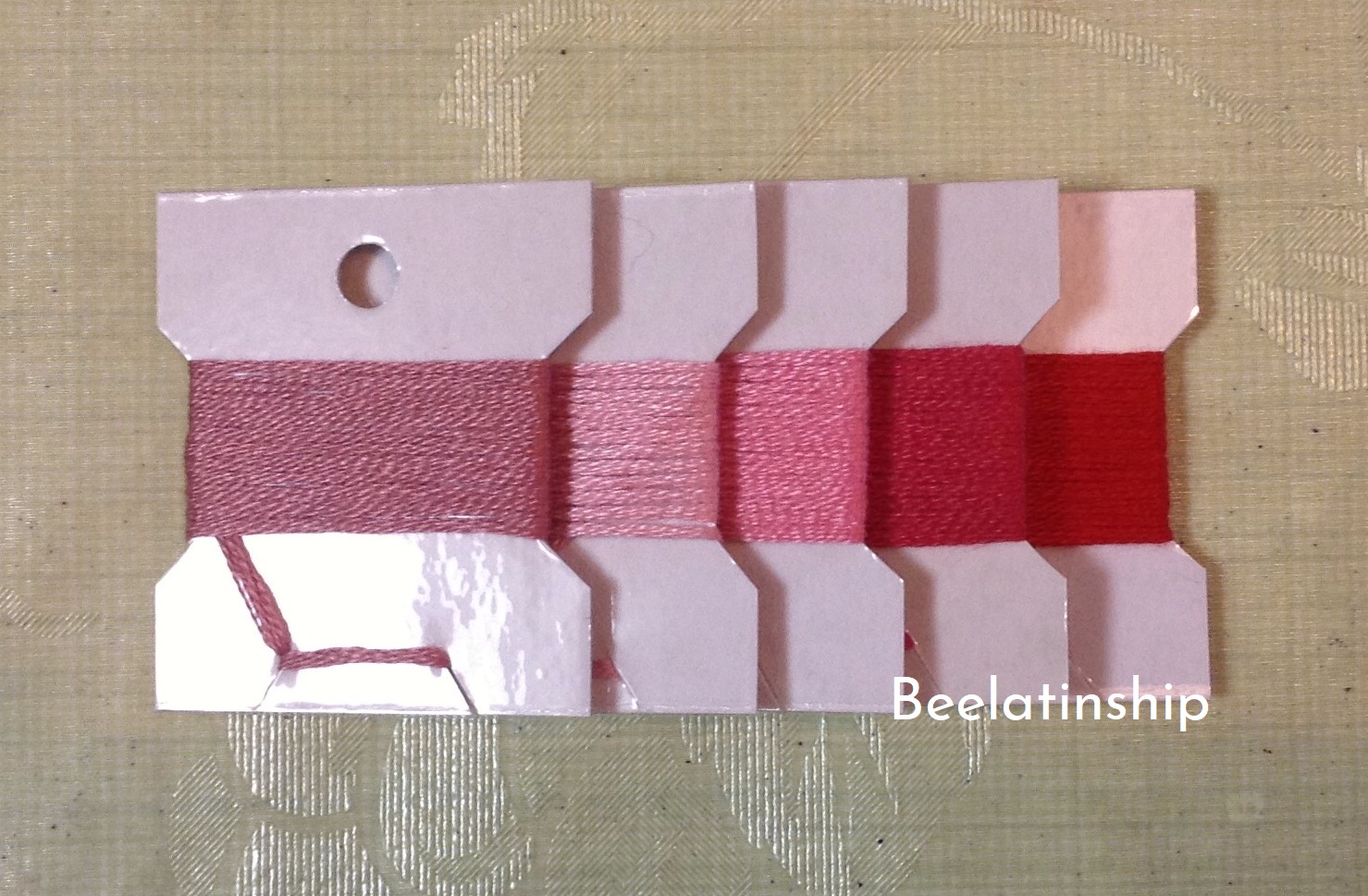

新しい色選び

正直に言うと、人の作品に手を入れることは、怖いものがあります。

どうか修理が成功して、作品の元のよさを壊すことなく、

よりよい状態へ進化させられますように、と願うばかりです。

そのためにも肝心なのが、どんな色で修理するか、です。

蜂は色のセンスがあるとは言えないので、

色選びが得意で、カラフルなマットを作った伊都に尋ねてみることにしました。

伊都は、元のさつまいも色と同じ色系統で、

こんな色はどうかと提案してくれました。

-

-

これらの色を見ていると、伊都がよく使う色で、伊都らしさがよく出ているなぁと思います。

(全く関係ない話ですが、伊都はさつまいもが大好きです。特に安納芋。)

蜂にとっては、高校生の時の学食の後のいちごミルクが好きで、友達に

「甘いって言うのに、またそれ?笑」と言われて、一緒に笑った思い出や、

赤は、素の状態とは正反対にある色なので、見ているだけでドキドキします。

これはパンチの効いた明るい雰囲気がマットに加わりそうな予感です。

ほつれた刺繍糸をほどく

新しく入れる色も決まったので、

サツマイモ色の古い糸を全部取り除くことにします。

実は、糸をほどくというのは、刺繍をするより時間がかかります。

糸が割れていたり、糸同士が複雑にもつれて絡み合っていることがあるためです。

ここは根気強く丁寧に、元の糸を取り除く必要があります。

-

-

よいしょ、よいしょ。

-

-

ほどいた糸も、もふもふ

30分くらいかかって、ようやく全部取り除くことができました。

(糸が、一番左の端にちょっと残っていますが、

マットに残す刺繍糸とからまっていたので、

これ以上無理をして引っ張り出さずに、新しい糸で色を隠すことにします。)

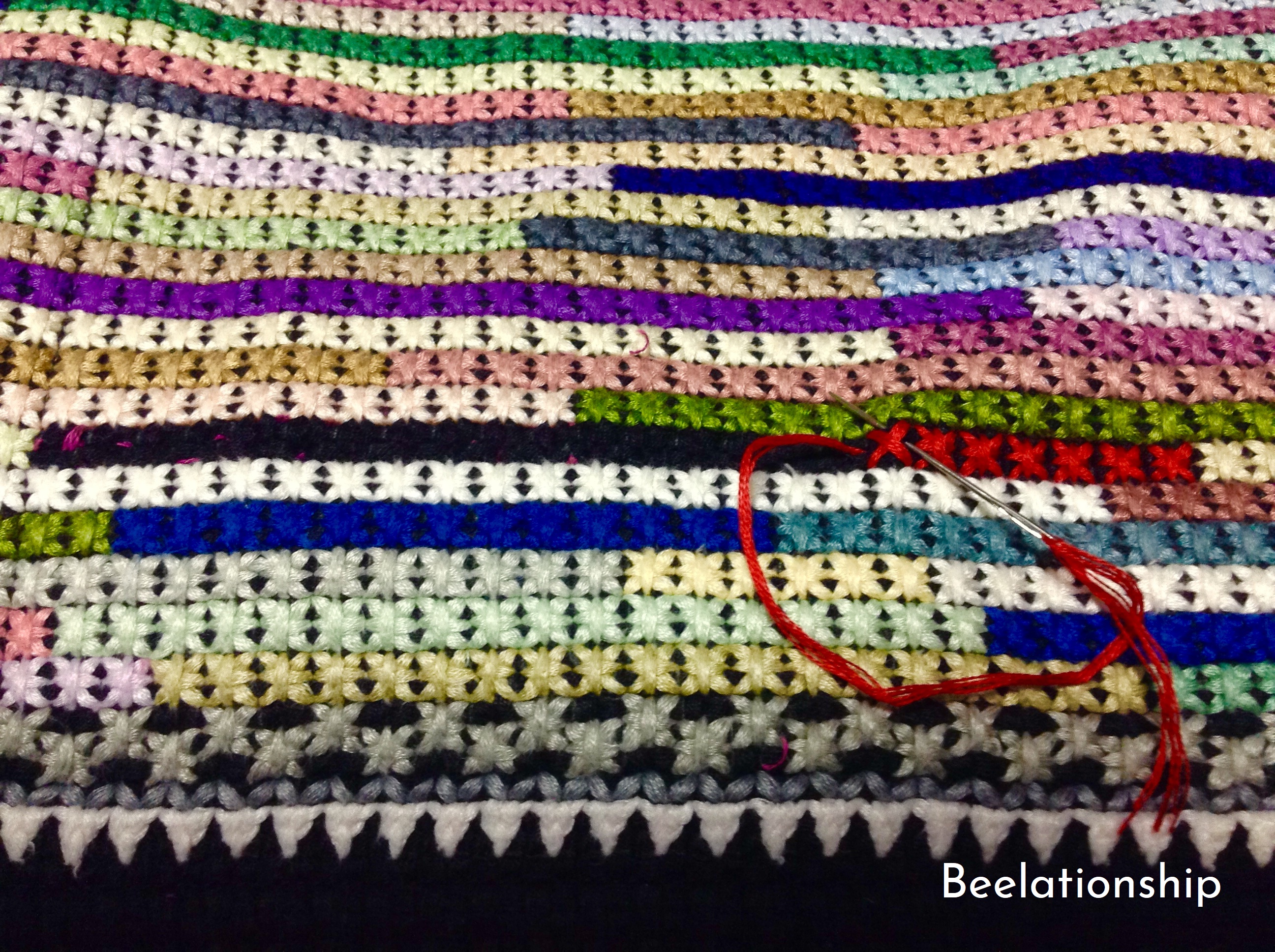

新しいダブルクロスステッチ

-

-

いざ!

次は、新しい糸で、ダブルクロスステッチを刺していきます。

使う糸は6本どりと、刺繍をする中でもボリュームがあるので、

糸がふんわりとなるように仕上げたいところです。

問題は、すでにマットの裏張りをしているので、

ひと目ごとに、最後まで糸を引き出して、糸の張り加減を調整することができないことです。

そのため、刺繍の禁じ手(?)ではありますが、

針で、連続してふた目すくうことにします。

この方法では、力が入りやすく、糸が引っ張られるので、

力加減に注意する必要があります。

1箇所目の仕上がりが、こちらです。

-

-

結局赤を選んで、出来上がり!

うーん、力を入れないようにしたものの、もっと力を入れなくても良かったようで、

元からあるダブルクロスステッチよりも、黒地の布がやや広く見えます。

糸をふんわりさせるのは難しいなぁと、このとき改めて感じました。

2か所目の仕上がりが、こちらです。

-

-

2箇所目は、1箇所目よりも、ふんわりできたかな?

1箇所目よりも、糸を引っ張らないように、ゆとりをもたせて刺したので、幾分良くなったものの、

やはり伊都が刺したダブルクロスステッチよりも、黒地の布が見える部分が広いです。

修理をしていると、伊都がどのくらいゆったりとした力加減で刺していったのかが見えてきます。

修理が完了したマットの全体像が、こちらです。

今回の修理では3か所手を入れました。

どこかわかりますか?

-

-

出来上がり

答えは、下の白い丸の3箇所です。

-

-

修理した部分は、色が周りより鮮やか

よく驚かれるのですが、このカラフルなマットは実際に使っています。

部屋の中でも、太陽光が差し込んだり、

日陰干しとはいえ、時々洗濯もするので、その影響で色あせが徐々に進みます。

淡くなった色の中で、鮮やかに見える赤のライン。

マットに情熱が注ぎ込まれたような気がして、見ているとなぜかどきどきします。

カラフルなマットが伝えようとしていること

カラフルなマットは、当然のことながら、修理中はいつもある場所から、姿を消していました。

いつもあるものがそこにない時、そのことをよく考えるようになるものです。

蜂も、カラフルなマットがいつもの場所にないのを見るたびに(完全になくなってしまったわけではないのに)、さみしくてたまらなくなっていました。

カラフルなマットが醸し出してくれていた、ふんわりとした温かみがないことが、寂しかったのかもしれません。

偶然出来上がった作品

捨てられそうになったカラフルなマット

伊都にとってはカラフルなマットは、

「 自分で適当に刺したものだから、いいものだとは思えなかった」ようで、

あるとき、ゴミ袋に入れて捨てようとしていました。

すんでのところで平次がその様子に気づき、

カラフルなマットを救い出したという経緯があります。

マットにつまっていた伊都らしさとは

しかしカラフルなマットは、伊都が自分の内から沸き上がる感覚とアイディアにしたがって作った、伊都の良さ反映する宝箱のような作品です。

その証に、のちにカラフルなマットは、針と糸仕事をあきらめようとしていた伊都を救うことになります。

そしてこの作品から、伊都は色選びが好きなことに気づきます。

色選びが好きなことに気づいた伊都は、

パッチワーク柄のクッションの図案を選び、色を自分で選んだり、

他の作者の色遣いを学んだりするという方法を試し始めました。

すると、いろいろな色の組み合わせを楽しむことに呼応してくれた人が現れ、

伊都に、並々ならぬ創作の刺激と情熱を注いでくれたという出来事がありました。

自分の内側にずっとあった、「色選びが好き」という自分らしさを発見し、それを活かすことで、世界につながることを体感した瞬間でした。

大切なものはとても近くにある

その人らしさは、人生の中で繰り返し現れるパターンのようなものです。

どうしてもしたくなる何か。

嫌だし、煩わしいと感じる、繰り返される出来事。

自然に動いてしまう動き方。

そう考えたとき、自分らしさという宝箱は、とても近くにあるどころか、

自分の中にあることに気づかされます。

「見慣れているから、価値がない」

と、自分が思っているものの中にあることも少なくありません。

自分の人生の中で、繰り返し現れる動きに気づき、それを大切にできること、

それが、自分を信じるということ、

すなわち、自信持つということなのではないかな、と思うようになっています。

(別の機会に、自信がもてなかった蜂が変わり始めたきっかけをお話したいと思います。)

カラフルなマットの修理完了

カラフルなマットに、鮮やかな赤が加わりました。

新しい情熱が宿ったようです。

これはもしかすると、カラフルなマットからの、

「自分をもっと信じて、もっといい作品を生み出していこうね」

というエールなのかもしれません。

そうしているうちに、いい仕事が関係しあったり、刺激しあうことが起こるのかもしれません。

修理を終えて、元の場所にマットを戻すと、これまで通り、マットから、ランプのような温かみを醸し出されています。

カラフルなマットは今、家の真ん中に横たわっていて、静かに人の往来を見守っています。